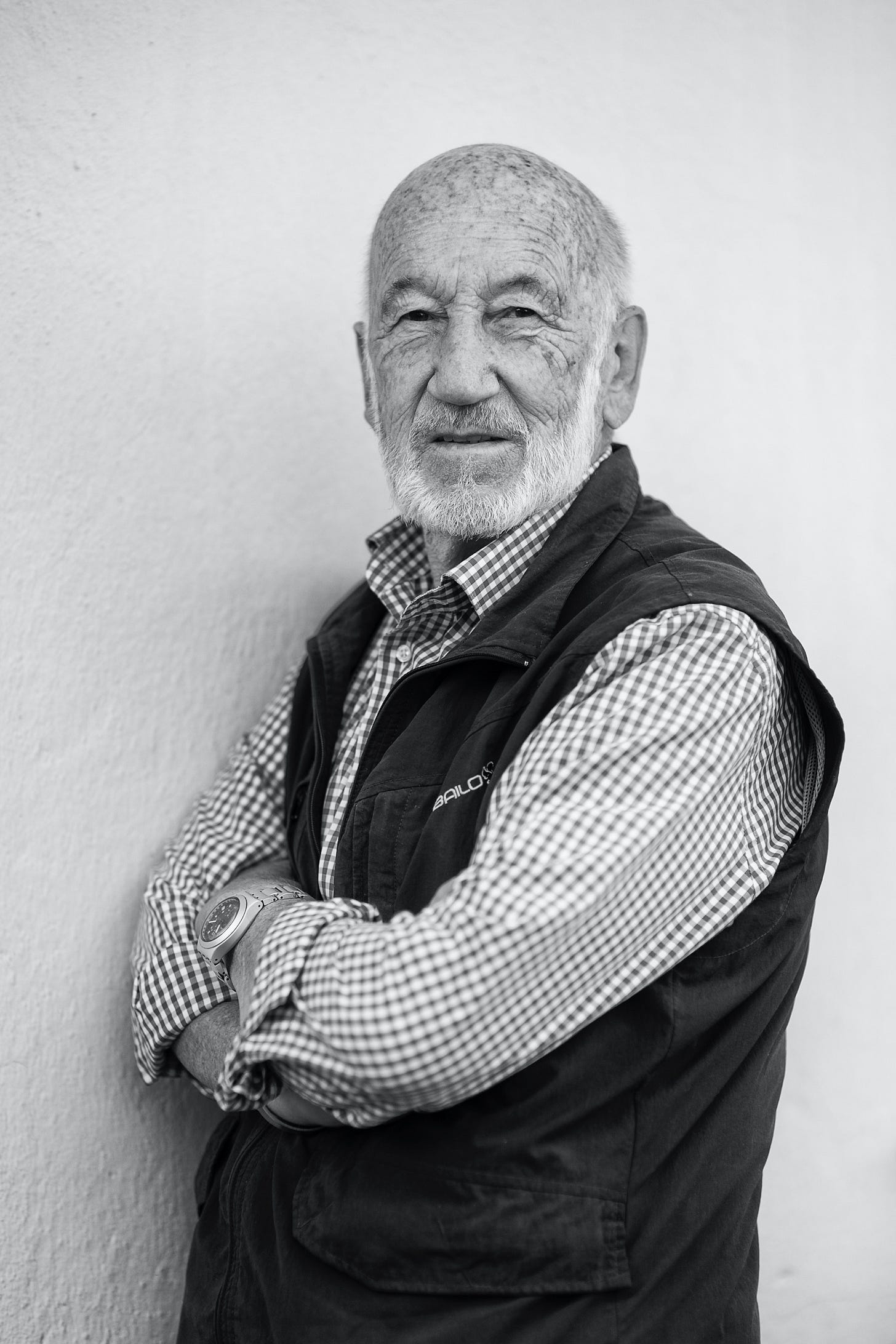

Gianni Berengo Gardin, l'ultima intervista e il ricordo del grande fotografo

Da Bruno Zevi a Renzo Piano, dall'amicizia con Gabriele Basilico ai reportage per la Olivetti, il dialogo con il "fotografo dell'uomo" che ha documentato il '900 tra architettura e impegno civile.

Gianni Berengo Gardin è stato uno dei più grandi fotografi del Novecento italiano: il “fotografo dell’uomo”, come lo definì Sebastião Salgado. Con i suoi reportage ha documentato la società e i suoi cambiamenti, l’architettura, il lavoro, l’ambiente, le tradizioni; ha denunciato ciò che molti preferivano far finta di non vedere.

Con oltre due milioni di negativi, 260 libri pubblicati, 360 mostre personali in tutto il mondo e una carriera consacrata da riconoscimenti internazionali, Berengo Gardin è stato un cittadino del mondo. Un osservatore lucido e instancabile della realtà. L’autore di un “fotoromanzo” in bianco e nero che attraversa settant’anni di storia, e che ha saputo scrivere attraverso i volti delle persone, le loro pose, i loro sguardi, le coincidenze, l’attesa paziente che quegli attimi da cogliere si rivelassero davanti all’obiettivo della sua Leica.

In parole povere: un libro e una premessa

«Quando mi domandano se ci siano ancora cose importanti che vorrei fotografare, rispondo che sono soddisfatto delle immagini realizzate. Ogni giorno però, se esco di casa, sento il bisogno di portare con me la macchina fotografica. Quando esci di casa senza macchina fotografica, c'è sempre qualche inquadratura che avresti voluto fermare sulla pellicola. Allora è meglio non rischiare. La fotografia, d'altronde, rimarrà sempre la mia vita».

Con questa citazione riportata in copertina - che è già di per sé una fotografia dell’uomo che l’ha pronunciata - si apre In parole povere. Un’autobiografia con immagini raccolta da Susanna Berengo Gardin ed edita da Contrasto. In questo libro Gianni Berengo Gardin ripercorre la propria vicenda umana e professionale, segnata da viaggi, incontri e da una sensibilità sempre attenta ai temi sociali, alla gente.

È un racconto schietto e sincero, privo di ogni retorica. Una lettura appassionante che mi è stata fondamentale per preparare la lunga intervista che segue, realizzata lo scorso 3 giugno e pubblicata solo oggi - con mio imperdonabile ritardo e sincero dispiacere - in seguito alla sua recente scomparsa.

In dialogo con Gianni Berengo Gardin

C’è un bellissimo episodio nel libro in cui racconta di Bruno Zevi e della fotografia di architettura. In qualche modo, sebbene la sua strada sia stata poi quella del reportage, potremmo dire che tutto sia cominciato da lì. Che grazie a lui sia arrivato il primo incarico importante.

Io devo dire subito che non sono un fotografo di architettura. Ho fotografato tantissima architettura, ma quello che prediligo è l’uomo, è il reportage. Però, specie agli inizi, mi capitava di fotografare più architettura, perché a Venezia gli studenti dello IUAV non erano preparati a fare un buon lavoro per le tesi e il professor Zevi pretendeva - era molto rigoroso ed esigente - che queste fossero corredate da un ricco apparato fotografico, che avrebbero dovuto realizzare da soli. Siccome molti di loro erano miei amici, finivo per aiutarli io. A un certo punto, però, Zevi si accorse che le fotografie erano troppo simili tra loro e gli disse piccato: «Ma non le fate voi! Chi ve le fa?». All’inizio cercarono di sviare, poi confessarono che ero io. Allora mi convocò e, con mia sorpresa, anziché farmi una predica, mi chiese di tenere una lezione di fotografia a tutti i suoi allievi. Io ero proprio agli inizi, ero ancora un fotoamatore, non un professionista… ero timido e imbarazzato. Ma ci sono andato e ho cercato di barcamenarmi tra una cosa e l’altra. Era la prima volta che parlavo in pubblico.

A Bruno Zevi sono molto riconoscente per due motivi. In primo luogo perché nel 1963 mi fece esporre le fotografie che avevo fatto su Venezia all’Architectural Association di Londra. Quella mostra fu vista dall’editore svizzero Albert Mermoud, che poco dopo mi mandò un telegramma: «Venga a Losanna che facciamo un libro su Venezia con le sue foto». Io credevo fosse uno scherzo, perché un mese prima aveva pubblicato un volume con Fulvio Roiter e mi sembrava strano che volesse darne subito un altro alle stampe. Invece era vero! Quel libro in realtà io lo avevo già pronto. L’avevo proposto a otto editori italiani e tutti lo avevano rifiutato per due motivi: primo, perché non mostrava la Venezia classica dei monumenti, quella turistica per intenderci; secondo, perché non era a colori. Ci avevo rinunciato, lo tenevo lì “addormentato” in attesa che succedesse qualcosa. E poi arrivò Mermoud, che con la Guilde du Livre di Losanna ne stampò addirittura 10.000 copie, perché i suoi abbonati compravano tutto quello che pubblicava.

In secondo luogo, sono riconoscente a Bruno Zevi perché mi chiese di realizzare le foto per il suo volume Biagio Rossetti, architetto ferrarese. Un grosso librone che fu di fatto il primo della mia vita e segnò l’inizio del mio lavoro. Uscì con Einaudi nel 1960, prima ancora di Venise des saisons (1965), quello su Venezia di cui parlavo poco fa. Poi sono arrivate le monografie illustrate del Touring Club - fu Giuliano Manzutto a chiamarmi per collaborare - e con loro ho fatto tantissima architettura, non moderna ma storica: monumenti, chiese ecc. Me la sono cavata abbastanza bene perché insieme abbiamo pubblicato parecchi volumi dal 1966 al 1986.

E per quanto riguarda invece l’architettura moderna?

Con l’architettura moderna, e soprattutto con l’archeologia industriale, che mi piaceva molto, ho imparato tutto da Gabriele Basilico, perché eravamo amicissimi, ci vedevamo quasi ogni sera. Tra di noi c'era un bellissimo rapporto, scherzavamo. Dicevo spesso che grazie a Gabriele avevo imparato a fotografare l’architettura, e lui, puntualmente, ribatteva: «Io, invece, ho imparato il reportage da Gianni!».

Tante volte siamo andati anche assieme. Lui col banco ottico. Io lo osservavo affascinato mentre fotografava e mi veniva voglia di provare anch’io a lavorare così. Poi mi dicevo: «No, è meglio di no. Che sennò dicono che copio Gabriele» (ride, ndr.). Anche se non ci sarei riuscito… con il banco ottico ho avuto un rapporto poco felice. L’ho usato un po’ per la Olivetti quando, nel 1960, insieme a Henri Cartier-Bresson, realizzammo il reportage sullo stabilimento di Pozzuoli (nel 1969 uscì anche un libretto con le foto di entrambi). Io ho sempre preferito lavorare con Leica e Nikon, con l’obiettivo decentrabile, perché volevo assolutamente che le case risultassero dritte. Non come le fanno quasi tutti oggi: tutte storte, che non si capisce da che parte vada l’architettura. (ride, ndr.)

Nei primi anni Cinquanta, quando iniziò a frequentare lo storico negozio Foto Record e il circolo La Gondola a Venezia, entrò in contatto con Paolo Monti - peraltro uno dei fondatori del circolo - al quale fece più volte da assistente insieme a Giuseppe “Bepi” Bruno. Monti ha documentato moltissima architettura…

Sì. Faceva molto ritratto e molto reportage. A Bologna, per il censimento, aveva fotografato praticamente tutto, talvolta esagerando secondo me: gli avevano tolto persino i segnali stradali, perché lui esigeva la massima purezza dell’architettura. Io non ero così, per niente, ma incontrarlo fu fondamentale per la mia crescita professionale.

Bepi Bruno è stato un grande amico. In quegli anni andavamo sempre in giro con la sua Fiat 500: a Bologna, a Firenze, scattavamo a Venezia insieme, parlavamo continuamente di fotografia. E poi, alla domenica, ci spostavamo a Spilimbergo a trovare Italo Zannier e altri amici fotografi del Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia.

Nel 1958 intraprendeste insieme anche un viaggio nel Sud Italia a bordo di una giardinetta…

Era un’Italia completamente diversa, contadina, poverissima. Un altro mondo. Il Meridione, allora, era difficile da raggiungere: impiegammo due giorni percorrendo strade malmesse e fermandoci nei paesini che attiravano la nostra attenzione. Era il 1958. In occasione di quel viaggio ci fermammo a Senigallia per incontrare Mario Giacomelli, con il quale chiacchierammo a lungo.

Stranamente, Giacomelli regalava sue fotografie a tutti, tranne che a me. Mi diceva sempre: «Io ti stimo più di tutti». E io provavo a ribattere: «va bene, ma a maggior ragione se mi stimi… » e lui: «Tu non hai bisogno delle mie fotografie, tu hai la mia amicizia!». Abbiamo scattato qualche foto nella sua camera oscura: mi mostrò come trasferiva l’immagine dalla pellicola alla lastra e come poi forzava le fotografie. Lui sì che era un grande poeta, un grande interprete della realtà. Io, invece, sono l’opposto: voglio che la realtà sia quella e basta. Due punti di vista completamente diversi, ma una grande amicizia, quella con Giacomelli.

Come è iniziata la collaborazione con Renzo Piano? Lei è considerato il suo miglior fotografo.

È successo per caso. Un incarico che spettava al mio amico Luciano D’Alessandro, fotografo napoletano, passò a me: siccome lui non poteva occuparsene, disse a Renzo Piano di rivolgersi a Gianni Berengo Gardin. Si trattava di documentare un suo intervento per il risanamento del centro storico di Otranto. Io andai, feci le foto, e poco tempo dopo mi richiamò per un lavoro a Cagliari. In pratica avevo fatto una cosa ignobile: avevo rubato il cliente al mio amico Luciano (ride, ndr.), perché da allora in avanti ho realizzato moltissimi lavori per Renzo Piano. Fotografare per lui mi piaceva perché non mi chiedeva semplicemente di ritrarre l’edificio finito. Si cominciava già dal cantiere, dalla fasi di costruzione… così potevo affiancare all’architettura anche il lato umano, gli operai al lavoro, la vita che abitava l’opera. Ed era proprio questo ciò che mi interessava di più!

Con Renzo Piano siamo poi diventati amicissimi e, finché ho potuto, ho continuato a fotografare le sue architetture. Dopo sono arrivati anche tanti altri progettisti a cui sono molto riconoscente, tra cui diversi ex allievi di Piano che si erano messi in proprio, e naturalmente il lavoro industriale, per Olivetti, Fiat, IBM, Ansaldo, General Electric…

Anche con la Olivetti ha avuto una lunga collaborazione. Attraverso le sue fotografie ha raccontato l’innovazione tecnologica, le fabbriche progettate dai grandi nomi dell’architettura, ma soprattutto la vita e il lavoro dei dipendenti.

Sì. Ho lavorato molto per loro, per 12-13 anni. Una volta al mese andavo a Ivrea e godevo di grande fiducia: mi lasciavano fotografare quello che volevo io e quello che volevano loro. Non c’era alcun controllo né censura: mi permisero di fotografare persino progetti in corso, macchine ancora in fase sperimentale. Avrei potuto rivendere quel materiale a un concorrente e guadagnarci molto, cosa che naturalmente non ho mai osato fare. E quindi, questo è stato il lato più commerciale del mio lavoro. Però, potendo metterci dentro l’uomo, chiaramente mi piaceva moltissimo e mi interessava.

Lei è un cittadino del mondo. Ha vissuto a Santa Margherita Ligure, Venezia, Roma, Parigi, Lugano, Milano e i suoi reportage l’hanno portata in Australia, Cina, America, Canada, India... Cosa le ha insegnato questa vita in viaggio?

Dalla vita e dai viaggi ho imparato tutto, perché, le dico la verità, ero un pessimo studente. Ho sempre avuto poca memoria: studiavo, studiavo, alla sera sapevo tutto e il giorno dopo in classe non ricordavo più nulla. E così ho cominciato a odiare la scuola. Poi me ne sono pentito, però, non so come, fotografando ho imparato tantissimo: sulla vita, sui posti, sulla gente. E poi, non so se si può dire, ho avuto “un gran culo”, perché potevo permettermi di scegliere i lavori. Se non mi piacevano, li rifiutavo. Tanti non commissionati li facevo di mia iniziativa, a mio rischio, poi li proponevo e magari ci saltava fuori un libro. Perciò tutti i lavori che ho fatto mi sono piaciuti, mi hanno insegnato qualcosa e mi hanno entusiasmato.

I due anni trascorsi a Parigi sono stati fondamentali per la mia formazione e la mia cultura. Lì ho conosciuto, tra gli altri, Robert Doisneau, Édouard Boubat, Edith Piaf, Jean-Paul Sartre… fu una combinazione non cercata. Mio suocero mi aveva consigliato di andare a trovare una sua amica, Madame Dubreuil, che nella sua casa di Rue de Rivoli aveva un salotto frequentato da molti intellettuali. Io andavo, rimanevo zitto in un angolo e li osservavo parlare (ero timido e il francese lo masticavo ancora poco). Un giorno, Sartre parlava, parlava, parlava e a un certo punto mi notò, lì nell’angolino. Si avvicinò e mi disse: «Ma io la vedo sempre qui in silenzio, ma cosa fa?». Gli spiegai che ero lì perché mio suocero era amico della proprietaria, e così iniziammo a parlare e scoprimmo di avere una passione comune per Ernest Hemingway. Poi il discorso cadde sul cinema: «Anch’io ho la passione del cinema!”, mi confessò, ma non ho mai capito perché gli piacessero tanto i film western. Forse non voleva far sapere ai suoi amici intellettuali che guardava quei film di cowboy un po’ scemi? Ogni tanto allora veniva da me e diceva: «Gianni, on va?» (au cinéma, ndr). Io con quell’inconfondibile “on va?” capivo che voleva andare a vedere un film al cinema e che sicuramente si sarebbe trattato di un western. Ho avuto la fortuna di conoscere questo personaggio enorme. All’epoca non avevo ancora piena coscienza di chi fosse davvero Sartre… non era ancora il “grande Sartre”, ma era pur sempre Sartre!

Insomma, lei ha accompagnato al cinema uno dei filosofi e pensatori più importanti del Novecento!

Sì, siamo andati una decina di volte al cinema insieme. Ma non ho mai capito perché, a dirle la verità (ride, ndr.). In seguito ho letto tutti i suoi libri.

Parlando di libri, e nello specifico di volumi fotografici: ne possiede una vasta collezione e ne ha dati alle stampe altrettanti.

Di volumi fotografici ne ho pubblicati 264 e ce ne sono ancora due in uscita quest’anno. Vede, i giornali non mi facevano lavorare, ad eccezione de Il Mondo, diretto da Mario Pannunzio, con cui ho collaborato ininterrottamente dal 1954 al 1966. Dagli altri andavo, offrivo le mie foto… non so, era difficile far accettare alle redazioni il proprio modo di fotografare. Così mi sono buttato sull’editoria, perché allora era ben sponsorizzata e c’era un discreto guadagno: anch’io dovevo pur vivere. Poi ho conosciuto, oltre ad architetti, anche intellettuali, tra cui Bruno Zevi, Federico Zeri, Mario Soldati, Cesare Zavattini, molti dei quali hanno scritto i testi dei miei volumi fotografici. È stato questo, come dire, a “reclamizzarmi”, a farmi fare tante cose belle. Ho imparato molto anche dai libri degli altri, da quelli dei grandi maestri americani e francesi… ho accumulato negli anni una collezione vastissima! Il confronto è sempre stato fondamentale per me: dal lavoro altrui c’è sempre qualcosa da apprendere.

Tra i tanti reportage di denuncia sociale che ha realizzato, quali ricorda con maggiore soddisfazione?

Morire di classe, il reportage pubblicato nel 1969 sulla condizione manicomiale in Italia, è stato un lavoro importantissimo che ho fatto per Franco Basaglia. Anche conoscerlo è stato fondamentale. Insieme a Carla Cerati, fotografa de L’Espresso, abbiamo denunciato non la malattia in sé, ma il degrado e le condizioni disumane in cui erano costretti a “vivere” i malati… molti dei quali abbandonati in quelle terribili strutture dai parenti che si vergognavano di loro. Non era come in un ospedale, dove si va a trovare i propri cari portando giornali o arance… e questo abbandono, mi diceva Basaglia, loro lo sentivano moltissimo: peggiorava la loro condizione. Solo lui riuscì a fargli abbattere le inferriate con le loro stesse mani. E quei pazienti, finalmente liberi, erano felicissimi! Ho poi seguito molti di loro dopo la Legge 180 (la Legge Basaglia ndr.): erano persone finite in manicomio per eredità o perché i parenti volevano appunto sbarazzarsene. Con la 180, per farle qualche esempio, uno di loro divenne direttore di un’agenzia di viaggi (e per dirigere un’agenzia di viaggi non puoi certo essere tanto matto), un altro aprì una bellissima libreria a Biella, un altro ancora faceva il fiorista. Erano attività normali, portate avanti da persone normali.

In seguito, ho affrontato diversi altri temi sociali: dagli ex carcerati di Genova reinseriti nel lavoro, alle grandi navi nella laguna di Venezia. Avevo degli amici nel comitato No Grandi Navi e decidemmo di organizzare una mostra a Palazzo Ducale, ma ci fu proibita. Alla fine riuscii comunque a farla, presso il Negozio Olivetti in Piazza San Marco, e fu un grande successo. Io, da fotografo, ero condizionato soprattutto dall’impatto visivo, ma i danni di quelle navi erano enormi. Rischiavano di andare a sbattere, smuovevano la sabbia sotto, consumavano quantità enormi di gas e petrolio, più delle automobili… provocavano un inquinamento enorme! Quando poi ho pubblicato con Contrasto il libro Venezia e le grandi navi (2013), arrivavano addirittura dodici navi al giorno: sei che entravano e sei che uscivano. Era un via vai continuo. Fortunatamente, da allora qualcosa è cambiato. A Venezia è proibito costruire case più alte di quattro piani, e quelle navi erano come palazzi di otto-dieci piani che spuntavano all’improvviso: una visione orribile.

Che idea si è fatto del digitale e come giudica la direzione che sta prendendo oggi la fotografia? C’è qualche fotografo contemporaneo che ammira in modo particolare?

Ce ne sono tanti, ma non faccio nomi, altrimenti rischierei di fare un torto a qualcuno. Ne vedo più nell’ambito dell’architettura, che seguono la strada aperta da Gabriele Basilico, piuttosto che nel reportage. Perché, bene o male, di riviste di architettura ce ne sono ancora, mentre il reportage non lo vuole fare più nessuno: lo pagano pochissimo. Una volta mi davano 200 euro per una foto, oggi me ne offrono 15. Da 200 a 15! Come può un giovane cominciare a fare reportage se vuole vivere di fotografia?

Con lo smartphone e con Photoshop si fa di tutto oramai: si pubblica il buono e il cattivo, si altera qualsiasi scatto. Ma se in post-produzione aggiungi, per esempio, un’automobile, quella non è più una fotografia, è un’immagine. E allora, se si dichiara “questa è una mia interpretazione di questo luogo”, mi sta bene, altrimenti no. Perché chi la guarda è portato a credere che rappresenti ciò che il fotografo ha visto, mentre in realtà è stata costruita la sera davanti al computer. Quanto all’intelligenza artificiale, invece, credo ucciderà definitivamente la fotografia.

Io scatto ancora su pellicola e dico ai giovani di continuare a usarla. Certo, il digitale ha dei vantaggi: poter fare una foto e un minuto dopo inviarla ovunque è un vantaggio. Ma scattare a mezzanotte col buio e ottenere un’immagine che sembra fatta a mezzogiorno mi lascia dubbioso. La pellicola ha una sua plasticità. Il digitale è freddo, metallico, direi quasi un po’ angosciante: troppo perfetto.

Con il digitale si tende ad apprezzare di meno il momento dello scatto. Una volta c’era l’incertezza di essere riusciti a catturare un’istante, una posa… e non ci si poteva permettere di riprovare all’infinito.

Ricordo un periodo in cui una nota marca di macchine fotografiche aveva tappezzato le strade con enormi manifesti, dieci metri ciascuno, con lo slogan: “Non pensare, scatta”. Io ai miei ragazzi dico invece: “prima pensa, poi, semmai, scatta”. Se merita, scatti, altrimenti lasci perdere. Una massima di Cartier-Bresson era: «Massimo tre scatti. In tre scatti o fai la foto buona, o non la fai». Oggi, con il digitale, si fanno migliaia di foto sperando che ne salti fuori una buona. E non solo: le macchine ormai sono talmente perfette che fanno tutto da sole, pensano loro al posto tuo. Tu non pensi più. È cambiato tutto. Non so se in meglio o in peggio, non sta a me dirlo, ma è cambiato tutto.

C’è poi un aspetto ancora più pericoloso: con il digitale cambieranno i mezzi di lettura? Cambieranno i materiali? Non sappiamo cosa succederà fra cent’anni. Con la pellicola, invece, è dimostrato che gli archivi resistono oltre un secolo. Il vantaggio di avere un archivio su pellicola è enorme. Io possiedo due milioni di negativi, con dentro un po’ di tutto: del buono, del cattivo, anche dello “schifoso”. Può capitare di ritrovare fotografie che all’inizio non consideravo convincenti e che, col passare degli anni, mi appaiono invece interessanti.

Le mie foto migliori le ho fatte rendendomi conto solo dopo che erano buone, in alcuni casi non me ne sono nemmeno accorto io.

Devo un sincero grazie a Susanna Berengo Gardin, giornalista pubblicista, curatrice e responsabile dell’Archivio Gianni Berengo Gardin, per avermi concesso la preziosa opportunità di intervistare suo padre, e all’architetto Marco Visconti, caro amico che ha fortemente voluto, e reso possibile, questo incontro.