Ossa, cuscini e pagode di cemento

Di Miguel Fisac Serna e del suo genio creativo si parla sorprendentemente poco. Al contrario, della sua mitica (e martire) pagoda si è detto di tutto.

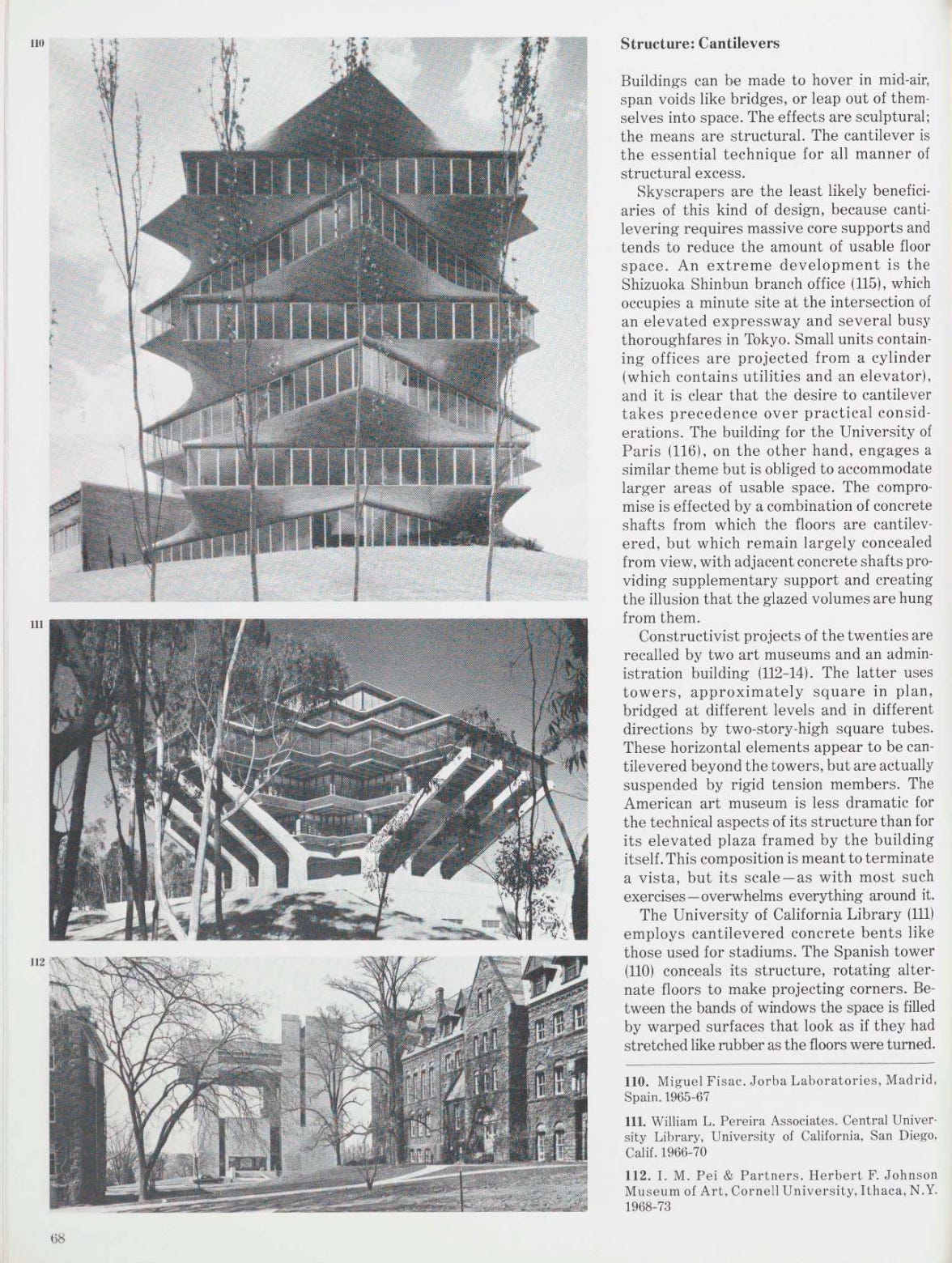

Pur essendo un’appassionata di costruzioni in cemento armato, devo ammettere di essermi imbattuta solo raramente nell’esuberante opera di Miguel Fisac Serna (1913-2006). L’ultima volta, però, la ricordo bene. Stavo leggendo Transformations in Modern Architecture di Arthur Drexler, un volume che riapro sistematiamente quando sono in cerca di ispirazione (o, più precisamente, di storie originali da raccontare). Il libro, pubblicato in occasione della mostra omonima al MoMA del 1979, esplora gli sviluppi e le nuove tendenze architettoniche emersi tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta, presentando un elenco sconfinato di opere suddiviso in precise categorie. Sfogliando le pagine, mi salta all’occhio una moderna pagoda che, qualche istante dopo, scopro essere una delle strutture più celebri e controverse di Fisac a Madrid; una singolare realizzazione segnata - purtroppo per alcuni e fortunatamente per altri - da un epilogo che rimane comunque un po’ amaro: la sua demolizione, avvenuta a distanza di trent’anni.

Inizialmente, avevo intenzione di dedicare il qui presente articolo interamente a questa vicenda progettuale, ma approfondendo la parabola professionale e personale del progettista, mi sono resa conto che sarebbe stato riduttivo.

Insomma, altro che pagode. C’è molto di più!

Le invenzioni di Miguel Fisac

Allievo di Luis Vegas e del suo giovane assistente Félix Candela alla Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Madrid, Miguel Fisac si rivelò uno dei più creativi interpreti spagnoli del cemento armato, materiale che plasmava ma non calcolava personalmente. La sua produzione, costellata da brevetti ed eccezionali invenzioni, è tutt’altro che marginale o limitata, il che rende difficile spiegarne la scarsa notorietà tra i cultori della materia (soprattutto in Italia).

Un ruolo chiave nella sua attività, discretamente prolifica soprattutto nella prima parte della carriera (dedicata, prevalentemente, all'architettura popolare e religiosa), fu giocato dall'Opus Dei, istituzione cattolica di cui Fisac fu membro per quasi vent'anni. Nonostante i contrasti, progettò per essa numerosi edifici, chiese e persino la sede centrale a Roma, situata tra Via di Villa Sacchetti e Viale Bruno Buozzi.

Anche in occasione di lavori minori, a partire dagli anni ‘50 Miguel Fisac iniziò a investigare i sistemi costruttivi del laterizio e del cemento armato, maturando nel tempo uno stile di grande personalità, in netta rottura con i canoni dell'epoca. La sua ricerca, coadiuvata da viaggi alla scoperta delle architetture di Frank Lloyd Wright e Mies van der Rohe, e da incontri fortuiti come quello con Richard Neutra, lo portò a sperimentare innovative soluzioni strutturali e a padroneggiare l'uso del calcestruzzo in tutte le sue forme e varianti: tradizionale, prefabbricato e precompresso.

Progetto che segnò la svolta fu quello per i Laboratori Farmaceutici Made (1960 - 1963), dove utilizzò pezzi modulari di calcestruzzo a sezione continua, sovrapponibili e autoportanti, per realizzare la pensilina di collegamento tra i i volumi del complesso. Soluzioni simili, con elementi prefabbricati cavi dalle forme più svariate (triangolari, plissettate, a sigma, trapezoidali, a V ecc.), solidarizzati a formare delle vere e proprie travi da operazioni di post compressione-tensione, vengono adottate per coprire le importanti luci di altrettanti laboratori madrileni; fra gli altri, quelli dell’Alter, quelli degli Studi Idrografici e i Jorba, con la torre-pagoda di cemento a pianta ottagonale stellata di cui parleremo fra poco. Successivamente alla registrazione del brevetto, il flessibile sistema Vigas-Hueso (‘travi-osso’) verrà applicato da Fisac anche alla costruzione di chiese, case, alberghi, scuole, fabbriche ed edifici per uffici, con occasionale installazione dei conci, detti appunto huesos, in facciata (caso emblematico è l’edifico IBM a Madrid del 1967).

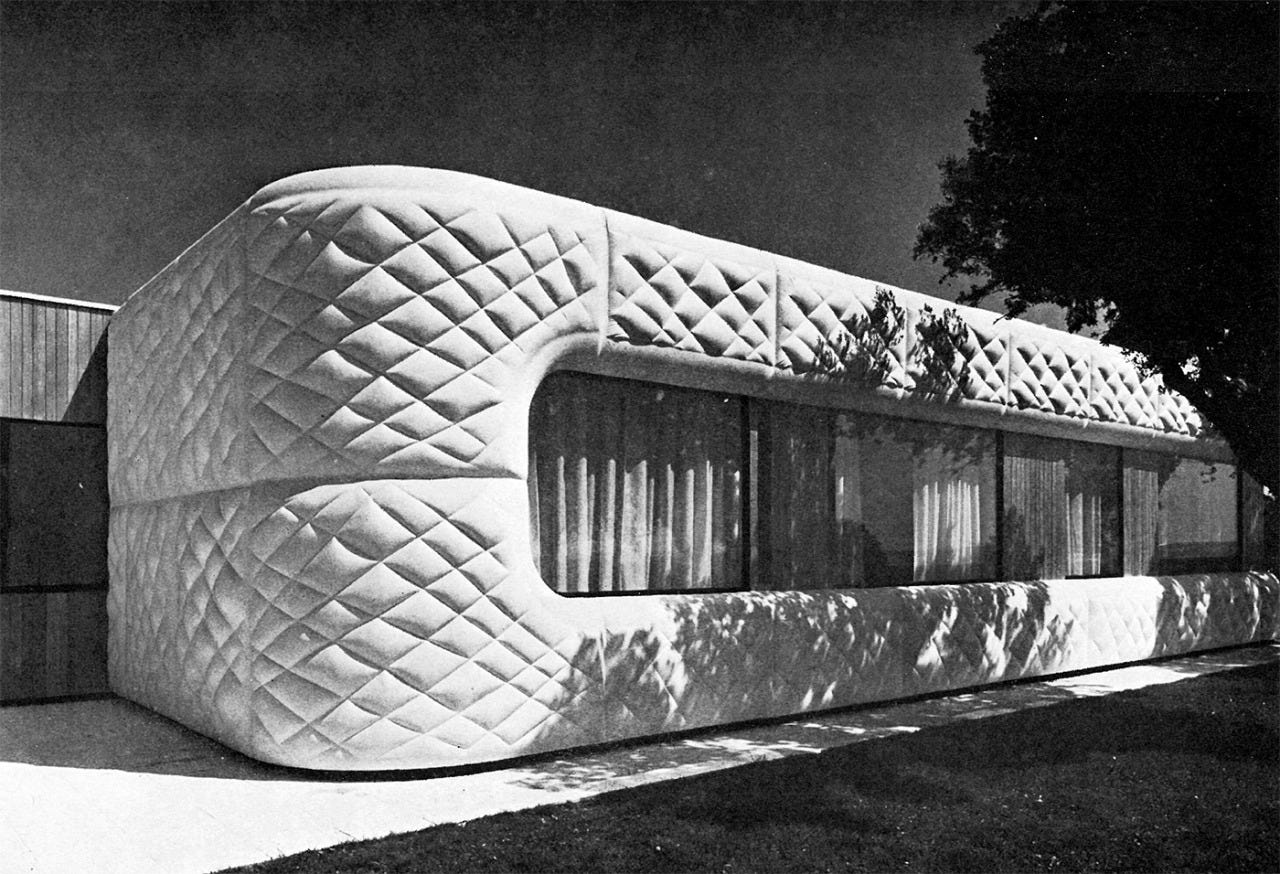

Altra invenzione, distintiva degli anni Settanta e che qualcosa eredita dai ‘textile blocks’ wrightiani, è quella delle Encofrados Flexibles (casseforme flessibili), un brevetto che consentirà a Fisac di realizzare pannelli di facciata in calcestruzzo dalle texture morbide, capaci di evocare la forma liquida originaria del materiale. Il sistema utilizza il polietilene traslucido, la cui flessibilità permette di creare pieghe nella forma assunta dal calcestruzzo quando questo viene versato sul foglio di plastica. Successivamente, lo stampo viene sottoposto a vibrazione e, una volta indurito, si procede al disarmo dell'elemento.

Fra i tanti curiosi edifici dotati di rivestimenti di facciata realizzati con casseformi flessibili, ad emulare un effetto cuscino o simil-capitonné, vi sono Il Centro di riabilitazione per M.U.P.A.G (il primo esperimento di Fisac datato 1969), la Casa Pascual de Juan en La Moraleja a Madrid (1975), l’Hotel Tres Islas a Fuerteventura (1979), il Centro social de las Hermanas Hospitalarias a Ciempozuelos (1985), la Parroquia de Nuestra Señora de Altamira a Madrid (1991) e il Teatro Municipal Miguel Fisac a Castilblanco de Los Arroyos, Siviglia (ultima opera ultimata nel 2003).

La pagoda di Madrid

Ubicati a Madrid lungo l'autostrada per Saragozza, i Laboratori Farmaceutici Jorba vengono costruiti da Miguel Fisac tra il 1965 e il 1967. Il complesso comprende due grandi volumi a pianta libera rettangolare, coperti da travi huesos con elementi ‘valladolid’, per le zone di produzione e magazzino, e una torre a otto piani per gli uffici amministrativi e la biblioteca. Quest’ultima, sorretta internamente da una struttura in acciaio, si distingue per la facciata che, diversamente, esibisce finestre a nastro e pareti in calcestruzzo a vista. L’arditezza del progetto risiede, tuttavia, nella rotazione di 45° di ciascun piano, che trasforma la sovrapposizione delle rispettive piante quadrate in un poligono ottagonale stellato. L’involucro esterno viene quindi risolto mediante l’utilizzo di porzioni di paraboloidi iperbolici: superfici ‘rigate’ che, in quanto tali, permettono un montaggio relativamente semplice delle cassaforme per il getto di completamento fra i telai delle finestre continue.

l cliente voleva un edificio che attirasse l'attenzione ed io ho fatto una torre-annuncio, la gente ha finito per chiamarla pagoda, perché aveva quella combinazione di curve e angoli della facciata e una corona di punte sulla copertura.

A questo punto, non è fondamentale chiedersi quale fosse lo scopo di una geometria così complessa. Ciò che è certo, è che la ‘pagoda’ di Madrid fece parte di quella generazione di edifici pop moderni che, nel contesto spagnolo anni '60, segnarono una rottura con il regime di Franco, superando la tendenza storicista neo-Herrera in voga sino ad allora. Nonostante ciò, non fu mai elevata allo status di monumento: non lo era per gli esperti, che la consideravano un’irrilevante e stravagante struttura, né tantomeno per il popolo di Madrid che mai le attribuì un valore particolare.

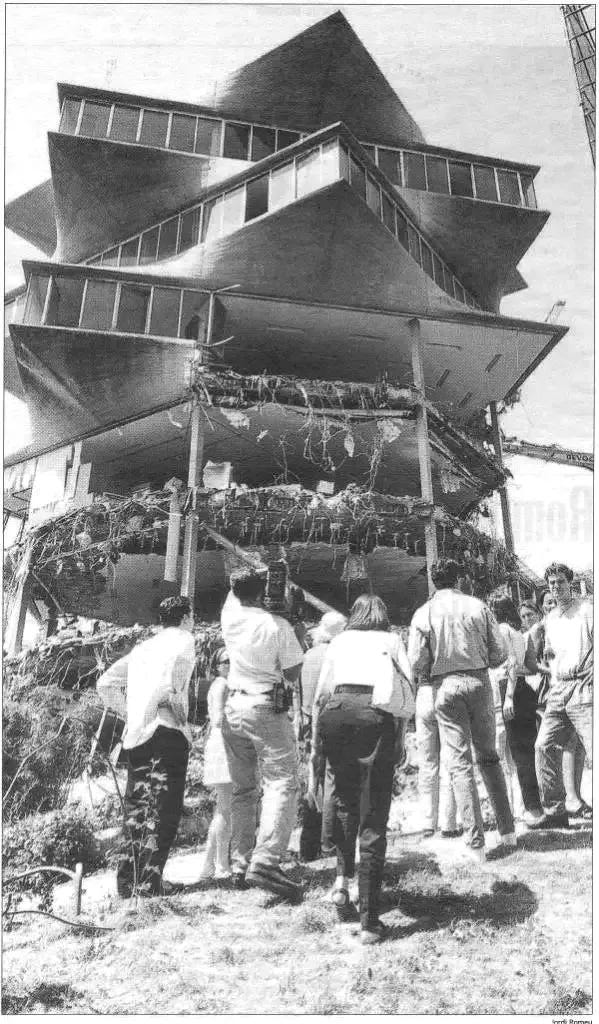

Lo scandalo legato alla demolizione, avvenuta nel 1999 dopo l’acquisto dei laboratori JORBA dismessi da parte del gruppo immobiliare LAR-Goldman Sachs, getta tuttavia una luce completamente nuova sull'edificio, divenuto di colpo, e al contempo, mito e martire. La nuova proprietà, intenzionata a realizzarvi il quartier generale e nuovi uffici, si rese conto che il piano di recupero non era praticabile: il progetto originale di Fisac non soddisfaceva infatti le nuove norme di sicurezza antincendio. Incapaci di convincere il Consiglio Comunale a preservare la costruzione, proposero di spostare il progetto su un terreno adiacente. Si suggerì anche di includere la ‘pagoda’ nell’elenco degli edifici sottoposti a tutela speciale della Commissione del patrimonio della Comunità di Madrid, ma anche questo tentativo di salvaguardare la struttura fu respinto. Così, nel luglio 1999, approfittando della calura estiva che riduceva la presenza di persone in città, la demolizione iniziò quasi furtivamente. L'operazione fu giustificata con l'argomentazione che l'edificio non fosse utilizzabile e, pertanto, non più conveniente da mantenere.

Miguel Fisac si era allontanato definitivamente dall’Opus Dei nel 1955, ritenendo che l’istituzione avesse perso il suo spirito originario. Affermò in numerosi scritti, lettere e dichiarazioni pubbliche di essersi spesso sentito a disagio al suo interno e che la scelta di uscirne gli sarebbe costata quindici anni di inattività e persecuzioni. Quando fu rilasciata la licenza di demolizione per l'emblematica torre dei Laboratori Jorba, egli protestò animatamente, sostenendo che si trattasse di un attacco personale, orchestrato da un preciso interesse dell'organizzazione cattolica tramite l'Ayuntamiento di Madrid.

In occasione di una conferenza dissi che ‘la pagoda’ era un progetto abbastanza superficiale nella mia traiettoria architettonica. Ti dirò che nel programma dei laboratori Jorba, il proprietario mi suggerì che gli interessava anche che lì dov'era il suo spaccio, la biblioteca, il bar, etc., ci fosse anche qualcosa che potesse servire da annuncio o da richiamo. Questa ‘pagoda’ era parte del programma che mi era stato chiesto. Io potei dire che quella torre era qualcosa di superficiale, però non che non le dessi importanza. Di fatto, architettonicamente, le si diede importanza, fuori dalla Spagna; e questa è stata la causa della sua fine: si vedeva troppo, e i nuovi proprietari, non solo mi avevano comunicato la loro idea di conservare ‘la pagoda’, ma mi chiesero il permesso di chiamarlo ‘Edificio Miguel Fisac’. Era già era stato collocato il cartello con il mio nome sulla ‘pagoda’, quando dopo poche settimane cominciarono a demolirla rapidamente. Sembra che gli uffici municipali fin da principio, per concedere i permessi di nuova costruzione, avessero ripetutamente richiesto la distruzione totale dell'edificio, compresa ‘la pagoda’.

Cupole e complotti a parte …

La pagoda di Fisac non riuscì a inserirsi nel contesto culturale e sociale della Madrid dell’epoca, il suo valore non venne riconosciuto e non fu compresa per ciò che realmente era: un tassello del patrimonio architettonico da preservare. È davvero sorprendente pensare che un edificio degli anni '60, con una struttura così ardita in calcestruzzo, non sia stato incluso tra gli edifici vincolati e sia addirittura andato perduto.

Eppure, come troppo spesso accade, ci si rende conto dell'importanza di qualcosa, solo quando questa viene a mancare.

Desidero che ciò che scrivo segni l'inizio di un dialogo, piuttosto che essere un semplice soliloquio. Se hai voglia di lasciare un commento qui sotto o di inviarmi un messaggio, sentiti liberǝ di farlo. Sarò felice di leggerti (e risponderti).

🔍 Fonti

https://issuu.com/fausto9312/docs/el_hormigon_de_miguel_fisac_7ff88074e80ce6 ; https://www.archdaily.com/1000227/architecture-classics-la-pagoda-miguel-fisac ; https://arquitecturaviva.com/works/laboratorios-jorba-madrid- ; https://archive.pinupmagazine.org/articles/the-peculiar-architecture-of-miguel-fisac ; https://it.wikipedia.org/wiki/Miguel_Fisac

Non mi piace la pagoda, "punge" l'occhio quando la si guarda. Certe costruzioni mi piacciono ma in generale il brutalismo è difficile da accettare visivamente e soprattutto da mantenere correttamente.