The Brutalist, intervista al regista Brady Corbet

In occasione del recente incontro stampa alla Cineteca Milano Arlecchino, ho avuto il privilegio di conversare con il regista del celebre film che ha fatto discutere più gli architetti che la critica.

Qualche settimana fa, via Instagram, ho chiesto alla community che cosa ne pensasse di The Brutalist, il film diretto da Brady Corbet che ha dominato la stagione dei premi 2024/2025: Oscar per il miglior attore protagonista (Adrien Brody), miglior fotografia e colonna sonora; Leone d’Argento alla regia alla Mostra del Cinema di Venezia; Golden Globe come miglior regia, miglior film e attore drammatici. Ebbene, tra giudizi tranchant e osservazioni più misurate - comunque indicative di visioni profondamente divergenti - si è confermata l’intuizione iniziale: The Brutalist è un film divisivo e al tempo stesso stimolante, capace di alimentare un acceso dibattito all’interno della nicchia! 🔥 🔥 🔥

L'entusiasmo sembrerebbe infatti arrivare più dai non addetti ai lavori, mentre molti architetti - forse sedotti dal titolo - si sono detti delusi o spiazzati: speravano in qualcosa di diverso. A questo punto, sarebbe legittimo chiedersi cosa ci si aspettasse davvero. Del resto, non che il cinema pulluli di protagonisti architetti! Il primo che mi viene in mente, su due piedi, è Howard Roark, interpretato da Gary Cooper ne La fonte meravigliosa, pellicola del 1949. A parte gli scherzi, ve ne saranno sicuramente di più recenti, ma questo film, tratto dal romanzo di Ayn Rand e diretto da King Vidor, meriterebbe una newsletter a sé per l’influenza che ha esercitato sull’immaginario dell’architetto-genio, misantropo e inflessibile. Di questo stereotipo, che riecheggia anche in The Brutalist, cominciamo forse a essere un po’ stanchi, perché non fa onore alla categoria (da qui i “pruriti” di molti), restituendo un’immagine parziale e superata di una professione che, oggi, è molto più sfaccettata e plurale.

O almeno, così dovrebbe essere.

Sopra, il celebre monologo di Howard Roark, scena madre del film “The Fountainhead” (La fonte meravigliosa, 1949), che racchiude in pochi minuti tutta la retorica dell’individualismo etico americano.

Tornando ai feedback ricevuti, alcuni utenti hanno apprezzato in The Brutalist la forza visiva, sottolineando ad esempio la capacità di “sintetizzare la materia architettonica”, anche attraverso “i primi piani quasi ipnotici delle mani che accarezzano le superfici”. Altri, al contrario, lo hanno trovato angosciante o inutilmente lungo, osservando come il brutalismo funzioni più come richiamo evocativo - efficace per un titolo catchy e d’impatto - che come movimento realmente indagato (più di una persona ha fatto giustamente notare come l’architettura scompaia progressivamente, lasciando spazio al dramma interiore).

Mi verrebbe da dire che il riferimento al brutalismo nel film non si manifesti o consumi né nell’estetica, cui non viene dato particolare risalto (anche in considerazione di un budget piuttosto contenuto), né tantomeno nel tentativo di raccontare le origini del movimento (i tempi storici sarebbero probabilmente incongruenti). Piuttosto, viene evocato come metafora di una dura condizione esistenziale e di un periodo storico di transizione, entrambi cupi e ruvidi come il cemento. Se è vero, come osservava Reyner Banham in The New Brutalism: Ethic Or Aesthetic?, che questo linguaggio architettonico affondi le sue radici nella sincerità e nell’onestà nel trattamento dei materiali, nel film si presenta esclusivamente come dispositivo narrativo, una lente attraverso cui mettere a fuoco dinamiche e tensioni: tra l’architetto e il committente, tra l’individuo discriminato e il sistema capitalistico ostracizzante, tra l’architettura segnata dal passato (e dal conflitto) e la visione progettuale emergente, proiettata in avanti. Un approccio ottimista che, inevitabilmente, deve fare i conti con il contesto storico-culturale del dopoguerra, con un’America ancora saldamente ancorata al neoclassicismo e pertanto restia a lasciarsi influenzare dalle avanguardie europee.

A traghettare il modernismo oltreoceano - e con esso anche l’utilizzo del béton brut, in forme più o meno esplicite - saranno alla fine prevalentemente architetti emigrati negli States, fra cui Walter Gropius, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Richard Neutra, Rudolph Schindler, Louis Kahn e Paul Rudolph (allievo americano di Gropius). Corbet, in The Brutalist, ne rielabora la parabola umana e professionale attraverso la traiettoria turbolenta e tormentata dell’architetto immaginario László Tóth.

La storia, in breve

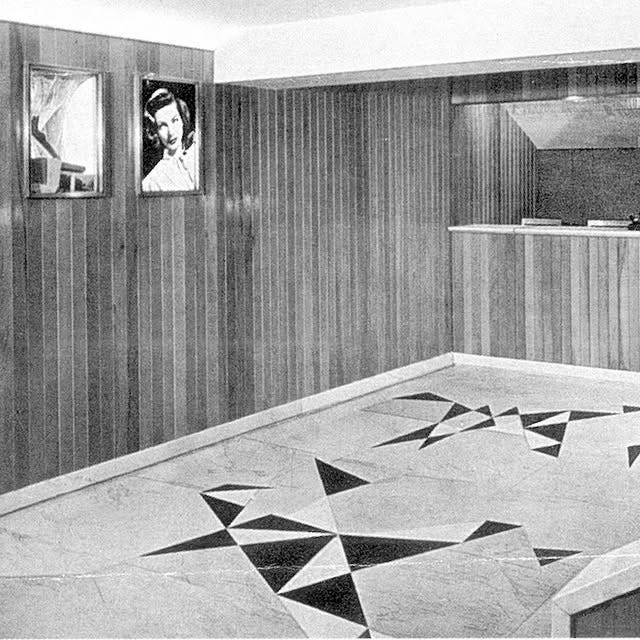

Il protagonista, László Tóth (Adrien Brody), è un architetto ebreo ungherese, formatosi al Bauhaus e sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald. Approdato nel dopoguerra a Filadelfia, finisce per guadagnarsi da vivere spalando carbone dopo aver lavorato, per un breve periodo, presso il negozio di mobili del cugino; qui si cimenta con piccoli progetti di interni e nel design di nuovi arredi (le sedute, con struttura cantilever in tubolare metallico, ricordano quelle di Marcel Breuer). La svolta avviene quando il magnate Harrison Van Buren (Guy Pearce) lo nota grazie all’audace trasformazione - commissionata a sorpresa dal figlio Harry Lee Van Buren (Joe Alwyn) - del suo vecchio studiolo in uno spazio arioso, con scaffalature in legno alte fino al soffitto che, aprendosi simultaneamente a 45º, nascondono i numerosi volumi, un tempo disordinatamente sparsi nella stanza. La luce naturale, filtrata anche da un lucernario circolare in copertura, cade come un occhio di bue su una chaise longue da lettura posizionata al centro.

Inizialmente incompreso da Van Buren per la sua modernità, questo lavoro segnerà l’inizio di una collaborazione che porterà Tóth alla costruzione, lunga e travagliata, del monumentale Van Buren Institute: centro culturale, collocato su una collina, che diventerà l’ossessione del protagonista.

Il film, in parte ispirato al libro Architecture in Uniform di Jean-Louis Cohen, affronta l’architettura come sublimazione del trauma seguito alla guerra e all’Olocausto. Corbet non sceglie tuttavia la strada della biografia e, al posto di narrare le gesta di un architetto realmente esistito (cosa che, per quanta valga, ho francamente apprezzato) crea un alter ego storicamente plausibile, mescolando frammenti di vita e di progetti di figure come i già menzionati Breuer, Kahn e Rudolph, e affidandosi alla scenografa Judy Becker (la stessa di Carol e American Hustle) per realizzare edifici credibili, benché totalmente fittizi.

Il film si chiude alla 1ª Biennale di Architettura di Venezia del 1980 (The Presence of the Past) - una scelta non necessariamente fuori luogo, ma certamente straniante nel contesto del racconto - dove il protagonista, ormai anziano e sulla sedia a rotelle, assiste in silenzio alla retrospettiva sul suo lavoro. La nipote Zsófia (Raffey Cassidy) legge un discorso in sua vece, su come avesse progettato l'Istituto ispirandosi ai campi di sterminio dove lui e la moglie Erzsébet (Felicity Jones) erano stati rinchiusi, allo scopo di esorcizzare il trauma dell'Olocausto e la loro separazione. Conclude con una frase che lo zio soleva ripeterle:

«Qualunque cosa gli altri cerchino di inculcarti,

conta la destinazione, non il viaggio».

La mia opinione

Personalmente, non saprei dire se The Brutalist mi sia piaciuto o meno. Di certo non mi ha lasciata indifferente. È un film lungo (tre ore e mezza, suddivise in prologo, due parti, intervallo ed epilogo) e a tratti disturbante (alcune scene le ho trovate evitabili). Ma è anche un’opera potente, capace di restituire con grande intensità la fatica fisica e psichica del costruire, il rapporto conflittuale con la committenza, l’isolamento dell’architetto e le conseguenze, spesso devastanti, della dedizione assoluta, mossa da una passione quasi disperata, dal desiderio cieco e ostinato di lasciare un segno.

Nel film, anche la tossicodipendenza - lascito della guerra - assume un ruolo significativo; il protagonista sembra quasi ritrovare un fragile equilibrio solo in cantiere, come se quel luogo, al pari delle sostanze, sia l’unico capace di attenuare il dolore che lo affligge. Fare architettura diventa così una forma di sopravvivenza, l’unico modo per contenere (e illudersi di elaborare) un trauma mai davvero risolto.

Il progetto, in cui Tóth riversa tutto il suo talento, tutto il suo genio, si rivela quindi una resa dei conti con sé stesso e la frase finale «conta la destinazione, non il viaggio» sancisce con forza la scelta deliberata di perpetuare il cliché dell’architetto visionario, solitario, instabile e insofferente ai compromessi, talmente devoto al proprio lavoro da sacrificare ogni cosa - affetti, salute, persino la dignità - pur di vedere ultimata la sua opera. Un’opera pensata, culla carta, per la collettività, ma che finisce per diventare un remoto monumento all’ego, alla mania, forse anche alla pazzia.

Glielo si perdona al film, perché, per quanto poco edificante, la visione volutamente esasperata che propone è coerente con l’individualismo e il gigantismo della società americana, con il passato tormentato del protagonista, altrettanto ingombrante, e con le esperienze di vita di alcuni tra i più noti architetti del Novecento. Basti pensare a Mies van der Rohe che, con il progetto della Farnsworth House di Plano, porta all’estremo l’estetica “pelle e ossa” del less is more, al punto da dimenticare - o quasi - che si trattasse di una casa da abitare (emblematica la causa intentata dalla committente, Edith Farnsworth).

Insomma, Nulla di nuovo sul fronte occidentale, per citare un altro film (e un’altra battaglia). Ancora oggi, non sono poche le “archistar” che faticano a capire che progettare non è - e non dovrebbe essere - un atto egoriferito, ma un processo collettivo orientato alla pluralità: un gesto di responsabilità, non di autoaffermazione. E che, più della destinazione finale e della firma, contano proprio il viaggio e le scelte che ne tracciano la direzione, segnando giorno dopo giorno le tappe di un complesso itinerario, fatto di relazioni e mediazioni.

Di questo, e di molto altro, ho parlato con Brady Corbet, regista di The Brutalist.

L’intervista a Brady Corbet

Brady Corbet è un regista, sceneggiatore e attore statunitense nato il 17 agosto 1988 a Scottsdale, in Arizona. Cresciuto in Colorado, ha iniziato la sua carriera artistica da bambino, recitando in film come Thirteen – 13 anni (2003) e Mysterious Skin (2004). Durante la sua carriera da attore, ha collaborato con registi di fama internazionale come Michael Haneke (Funny Games, 2007), Lars von Trier (Melancholia, 2011) e Olivier Assayas (Clouds of Sils Maria, 2014). Nel 2015, Corbet ha esordito alla regia con The Childhood of a Leader – L’infanzia di un capo, un dramma psicologico ambientato nel periodo post Primera Guerra Mondiale. Il film, interpretato da Bérénice Bejo e Robert Pattinson, ha ricevuto il Leone del Futuro e il Premio Orizzonti per la miglior regia alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2018, ha diretto Vox Lux, un dramma musicale con Natalie Portman, che esplora la vita di una popstar emergente. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo ultimo lavoro, The Brutalist (2024), è un dramma psicologico ambientato nel mondo dell'architettura. Il film ha ricevuto il Leone d’argento per la miglior regia al Festival di Venezia, due Golden Globe (miglior film drammatico e miglior regista) e il BAFTA per la miglior regia. Corbet per questo film, come regista è stato anche candidato a tre premi Oscar: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Oltre al cinema, Corbet ha realizzato il video Untitled (Hudson Yards) per il progetto Finite Rants della Fondazione Prada, un saggio visivo che esplora le implicazioni sociali ed economiche del controverso progetto di sviluppo urbano di New York.

M.C.V.: Come descriverebbe il suo cinema a qualcuno che non lo conosce?

B.C.: È molto difficile, c'è una famosa frase del regista Jafar Panahi di qualche anno fa che dice “se tu potessi descrivere un film sarebbe inutile doverlo girare”. Fino a questo momento, e non so se sarà così per sempre, direi che tutti i miei film - incluso il prossimo - hanno una “preoccupazione tematica” con la storia.

M.C.V.: In The Brutalist, l’architettura non è uno sfondo ma una presenza opprimente che influenza destini e plasma emozioni. Cosa l’ha spinta a scegliere il brutalismo come lente narrativa - più che stilistica - attraverso cui raccontare questa storia?

B.C.: Il film parla di immigrazione e riflettevo molto su come una comunità reagisca di fronte a qualcosa - o qualcuno - che le appare profondamente estraneo. La reazione più comune, in questi casi, è il rifiuto: ciò che è estraneo va abbattuto, oppure espulso. O, come accade in questo film, entrambe le cose. Ci sono poi anche motivazioni storiche: la vicenda è ambientata negli anni Cinquanta, periodo che coincide con la nascita del primo brutalismo in architettura. Mi è sembrata la giusta allegoria per raccontare questa storia.

M.C.V.: Pur trattandosi di un personaggio di finzione, la vicenda di László Tóth sembra richiamare quella di figure come Marcel Breuer: anche lui ungherese, modernista, emigrato. Quali architetti realmente esistiti sono stati di riferimento nella costruzione dell’identità, della psicologia, della visione del mondo del protagonista?

B.C.: Il personaggio è in realtà un’amalgama di molti architetti. Penso, ad esempio, a Marcel Breuer, a Paul Rudolph o a László Moholy-Nagy, ma in lui ce ne sono davvero tanti. Inoltre, sono cresciuto con un architetto in famiglia: mio zio ha vissuto con mia madre e me mentre studiava a Taliesin West, quando la scuola era diretta da Olgivanna Lazović, ormai vedova di Frank Lloyd Wright.

Tutti i miei film sono in un certo senso delle “storie virtuali”. I personaggi sono sempre fittizi perché, semplicemente, non sono molto interessato alle biografie. Le biografie seguono una struttura narrativa, ma raccontare davvero cosa si dicono, per esempio, un marito e una moglie a letto è impossibile. E io preferisco non fingere di saperlo. Mi sembra un “contratto” più onesto con lo spettatore.

M.C.V.: Nel 1972 un tale László Tóth, anch’egli ungherese, divenne noto alle cronache per aver danneggiato la Pietà di Michelangelo. Perché assegnare lo stesso nome al protagonista del suo film? È una semplice coincidenza?

B.C.: È una coincidenza fortunata (utilizza l’espressione “happy coincidence”, ndr.), ma resta una coincidenza. Dire László Tóth è come dire Jim Thompson in America. A Budapest tutti si chiamano László e Tóth.

M.C.V.: Nel film emerge un tema che, probabilmente, colpisce più gli architetti che il pubblico generalista: il distacco tra il protagonista e coloro che dovrebbero fruire delle sue opere. L’impressione è che The Brutalist privilegi un approccio autoriale, legato all’espressione individuale, piuttosto che l’architettura come servizio alla collettività. Nel suo lavoro, come concilia la propria visione personale con quella che potremmo chiamare una “responsabilità” nei confronti dello spettatore, intesa come attenzione al messaggio che si trasmette?

B.C.: Penso sia un mix delle due cose. E credo valga tanto per il personaggio quanto per qualsiasi artista che crea qualcosa. Anzi, per chiunque. Spesso mi chiedono quanto tenga in considerazione il pubblico mentre realizzo un film. La verità è che, da un lato, non puoi non pensarci: stai cercando di raccontare una storia in modo abbastanza chiaro da non risultare pedante, ma anche abbastanza aperto da lasciare tracce, indizi, che permettano allo spettatore di interpretarla a modo suo.

Dall’altro lato, però, non penso mai davvero al pubblico. Come potrei anticipare il giudizio di milioni di persone su ciò che faccio? Sarebbe una responsabilità immensa. E poi, insomma, non sono il presidente né il primo ministro di un paese (ride, ndr.). Non pretendo di sapere cosa sia meglio per tutti, né lo farò mai. Anzi, trovo piuttosto inquietante che qualcuno possa anche solo pensare di sapere cosa sia meglio per tutti. Io mi limito a fare il mio lavoro. È un’opera pubblica: le persone possono farne ciò che vogliono. Non sta a me dire loro come dovrebbero reagire.

M.C.V.: Capisco. Ma nel caso dell’architettura, costruire un edificio significa inevitabilmente imporlo agli altri: chiunque lo abiti, lo incontri o lo attraversi è costretto a farci i conti. Con un film è diverso: si può appunto scegliere di non guardarlo.

B.C.: Credo che una delle cose più sorprendenti dell’architettura contemporanea sia che gran parte di ciò che si costruisce oggi risulti esteticamente poco riuscito. Basta guardare Manhattan da Brooklyn o Brooklyn da Manhattan: lo skyline è sempre più caotico e privo di armonia. Il problema, in contesti come Manhattan, è che è molto difficile proporre qualcosa di radicalmente diverso. A differenza, ad esempio, del lavoro di Peter Zumthor, che si confronta con il contesto, lavora con i materiali del luogo e costruisce un dialogo con l’ambiente, in città come New York le possibilità sono limitate: i materiali dominanti sono cemento e vetro. E questo rende più complicato attingere a fonti creative alternative. Lo stesso accade a Londra: ogni volta che mi capita di attraversarla in auto, ho l’impressione che i nuovi edifici siano sempre più dissonanti, difficili da decifrare. È una questione complessa. Detto questo, sì, sono d’accordo: non può non esserci una responsabilità nel costruire, ma ho l’impressione che oggi non tutti la stiano prendendo sul serio. Molto spesso le scelte progettuali sono guidate dagli sviluppatori immobiliari, e in questo scenario la figura dell’architetto, il termine “architetto”, rischia di svuotarsi di significato.

M.C.V.: Nella sequenza finale vediamo l’architetto, ormai anziano e quasi assente, partecipare alla prima Biennale di Architettura di Venezia del 1980, The Presence of the Past. Non una biennale qualunque. Le immagini, filtrate dal tempo, sembrano riprese con una vecchia cinepresa. Che ruolo ha il cinema, secondo lei, nel modo in cui viene raccontata e percepita l’architettura?

B.C.: Sì, è vero. Per l’intera sequenza finale abbiamo alternato riprese in VistaVision a immagini girate con lo stesso tipo di macchina da presa usata per documentare quella mostra: delle videocamere Hi8 dei primi anni ’80. Le racconto un episodio curioso a riguardo: una delle prime recensioni statunitensi del film - pubblicata dopo la première a Venezia e le proiezioni per la stampa americana - era firmata da un critico che, con tono indignato, aveva dedicato due pagine a denunciare quella che credeva essere una mostra fittizia, intitolata The Presence of the Past, inventata ad arte per sostenere la tesi del film e rafforzarne il messaggio. Il nostro ufficio stampa ha dovuto contattarlo per spiegargli che si trattava, ovviamente, della ricostruzione di un evento reale, tenutosi davvero.

L’unica vera licenza creativa che ci siamo concessi riguarda il contenuto della mostra: quella Biennale, infatti, era dedicata al postmodernismo, e l’opera del protagonista non vi avrebbe trovato spazio. È stato l’unico vero “salto cinematografico” che ci siamo permessi di fare. Per quanto indubbiamente significativa e affascinante, The Presence of the Past era piuttosto discutibile sul piano delle opere esposte (si riferisce all’estetica posmodern, ndr.). Abbiamo quindi cercato di ricreare proprio quell’atmosfera un po’ kitsch (utilizza l’espressione “tacky sort of feeling”, ndr.) nella sala principale: quando la nipote di Tóth è sul palco, nella scena finale, è circondata da colonne neoclassiche dipinte di verde acqua e altri colori improbabili.

Ci sono pochissimi buoni film sull’architettura, e il motivo è semplice: l’architettura è inanimata, non si muove. È molto difficile renderla cinematograficamente interessante. Personalmente, adoro il documentario realizzato dal regista giapponese Hiroshi Teshigahara su Antoni Gaudí (è del 1984, si può guardare qui ndr.). Trovo sia un lavoro davvero straordinario, ma esempi di questo livello sono davvero rari.

M.C.V.: Chiudo chiedendole se le piace la storia dell’architettura, se ha interesse per i grandi architetti. Mi ha parlato di Taliesin, quindi immagino sia qualcosa che ha vissuto in prima persona, non una scoperta recente.

B.C.: Sì, esatto. Non è una novità per me: del resto, sono cresciuto frequentando Taliesin fin da piccolo.

M.C.V.: Una grande fortuna! L’architettura sarà presente anche nel suo prossimo film? Non necessariamente come “main character”, ma magari come sfondo forte e riconoscibile …

B.C.: Il mio prossimo film sarà interamente analogico (circa il 90% del girato sarà su pellicola da 65 mm). Sarà ambientato negli anni ’70, in una casa in stile César Manrique, o qualcosa di simile. Ma dipenderà da quello che riusciremo a trovare, perché non posso permettermi di costruirla da zero: sarebbe troppo costoso. Sto cercando di non essere troppo rigido con la produzione riguardo allo stile dell’abitazione, ma mi piacerebbe davvero evocare la fine degli anni ’60 e ’70, con quelle scale ellittiche così caratteristiche dell’epoca. Vedremo!

Questa intervista one-to-one è stata realizzata il 25 giugno 2025 presso il Cinema Arlecchino di Milano, in occasione dell’incontro stampa che ha inaugurato la rassegna “Brady Corbet, il fabbricante di storie”. Un sentito ringraziamento alla Cineteca Milano Arlecchino - luogo a me caro, nella città in cui ho vissuto per molti anni - per il gradito invito e per avermi dato la possibilità di dialogare di persona con uno dei più apprezzati registi americani contemporanei.

Un cenno alla storia del Cinema Arlecchino, per chi non la conoscesse già. Inaugurato nel 1948, lo storico monosala fu progettato dagli architetti Roberto Menghi e Mario Righini. Legato da sempre all’arte e al design meneghino, deve il suo nome al celebre mosaico realizzato da Lucio Fontana, autore anche del fregio in terracotta un tempo collocato sotto lo schermo. Oggi, nel foyer sono visibili i pannelli d’epoca di Piero Fornasetti sulla Scuola degli Arlecchini e all’ingresso è presente un arlecchino in ceramica realizzato da Ugo La Pietra. Purtroppo le due opere di Fontana (un mosaico e un fregio in terracotta), originariamente realizzate per la sala, non sono più presenti. Da maggio 2022, Cineteca Milano ne gestisce la conduzione offrendo un programma che include prime visioni, rassegne e festival internazionali.

Cineteca Milano Arlecchino

Via San Pietro all’Orto, 9 – 20121 Milano

www.cinetecamilano.it

@cinetecamilano

Personalmente anche io sono molto diviso nel giudizio di questo film, ci sono cose che mi sono piaciute molto e altre che mi hanno dato fastidio, fino al finale che ho trovato dissonante e non non trovato comprensibile la scelta di usare la stessa attrice per interpretare due ruoli.

Ora, a proposito di film sugli architetti, voglio recuperare Il ventre dell'architetto di Peter Greenaway, dopo aver visto un altro suo film molto bello (e grottesco) chiamato Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante. Lo consiglio anche per le scenografie e la fotografia.

Ciaooo

Yuri